メッシュのラスト――「殺したといいますか生かしたといいますか」とレヴィは言う

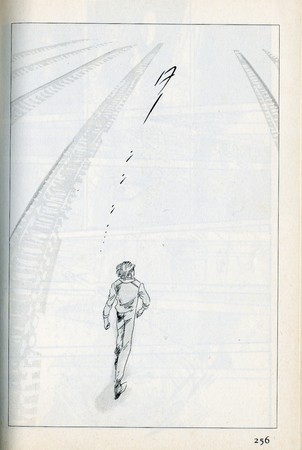

メッシュは〈他者の欲望の鏡〉としての存在を母親の前に差し出し、それを選択するのはメッシュ自身ではなく母だった。そのことで、〈選択権〉とでもいうべき〈自主性〉を「喪失」してしまうことがラストに暗示されている。メッシュは母の再婚相手から、父サムソンにとって血の繋がった子どもはメッシュだけであることを知らされ、心を揺さぶられる。そんな折、パリの駅でサムソンを見かけたメッシュは父のところに駆け寄るが、とりわけ何を語りかけるでもない。そうこうしているうちに、ミロンの乗る列車も、父の乗る列車も発車してしまい、線路の間で立ち尽くすメッシュが描かれて物語は終わる。ここでは、選択を投げ出したメッシュは最早それを回復することはない、ということが“それとない形”で提示されて終わる。つまり、メッシュはまっさらに〈白痴化〉されて放り出されるのである。

萩尾望都『メッシュ』とは、その生い立ちと名前の所為で、単一のアイデンティティを保持できない少年が、父への〈反抗〉の副産物として一度は手に入れかけた自己同一性を、母の前ですべて投げ出し、そして失うまでの物語なのだ。その点において、この漫画は父親サムソンはメッシュを圧殺しながらもある意味で輝かせ――メッシュがサムソンを殺そうと画策した時ほど主体的に行動したことはついぞなかった――、そして、メッシュを産んだはずの母親がメッシュをもう一度殺した、という矛盾を示して終わった。そして、萩尾自身がその矛盾を乗り越えようとしたのが、『残酷な神が支配する』の九年間であったのである。まさか、ゆっくりしているうちになるしまゆりに先を越されるとは思わなかっただろうが――。(つづく)

出典はすべて文庫版を参照しました。