少女漫画の80年代――『メッシュ』を精読する 何故父親を殺さなければ/母親に殺されなければならないのか?

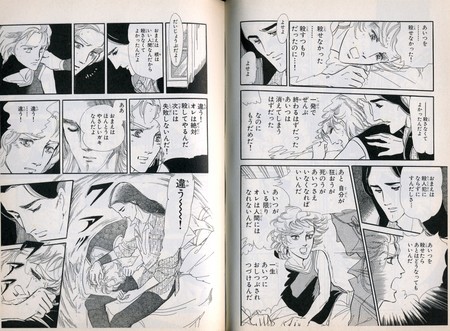

あいつを殺せたらあとはどうなってもいいんだ あと自分が狂おうが死のうがあいつさえいなくなればいいんだ あいるがいる限りオレは人間にはなれないんだ 一生あいつにおしつぶされるづけるんだ(『メッシュ』vol.1 p111)

【画像1】

萩尾望都作品は80年において大きな転換を迎える。『トーマの心臓』のラストを鋭く批判したとも取れる『訪問者』、殺される無垢のイメージを打ち出した『銀の三角』、そして父殺しと子殺しへと踏み込んだ『メッシュ』という記念碑的作品が一気に発表され、自己のテーマや作品に対する内省的な――しかしながら同時に客観的な――視点からの振り返りが行われた。とりわけ『メッシュ』の主人公、メッシュことフランソワーズ・アン・マリー・アロワージュ・ホルヘスは、〈明確な主体を持たない〉という点で画期的だった。24年組の作品の中でも最も有名であろう池田理代子『ベルサイユのばら』に代表されるように、24年組作家が各々の代表作で〈少年〉という表象を用いたのは、少女という行動を制限する殻を捨て、〈少年〉を通して主体性を発揮するためである。当の萩尾自身も、「ある程度年齢を経ると、世の中の男女の役割分担を心理の中にインプットされてしまって、そこからどうしても自由になれなくなる。特にわたしたちの世代はそうです。それが、男の子だけの話を描いてみると、その制約を全く受けない。自分で描いていても、すごい驚きでした。それが少年の世界を描く面白さですね。 」とインタビューで発言している。その萩尾は、いわば無性的な〈性役割を引き受けない少女〉の代替品としての〈少年〉を捨て、少年を生身にした。フランソワーズ・アン・マリーという女性名がつけられたメッシュは、その自我と不均衡な名前ゆえ、混乱をきたしている存在として*1、その生誕からすでに〈自己の同一性を失った状態〉で登場したのだ。

ここでは、萩尾望都の『メッシュ』の中に流れるテーマのなかで、あえて他のものを切り捨て、メッシュの自己イメージ不確定性を中心に、彼が父親と母親に対してどのような行動を取ったのかを精読してゆきたい。

他者の欲望を写す鏡、メッシュ、ことフランソワーズ

作中でメッシュは美少年として描かれており、幾度も女装をする。性別の間を自由に揺れ動くメッシュのイメージは著しく不安定で、全11話中ミロンのエピソードを除けば全てである10話で「他人の欲望するイメージを被せられている」。ここで、エピソードのおさらいと一緒に抜き出してみよう(カッコ内はイメージの受信者を示す。また、作品は発表順ではなく文庫収録順とした)。

- 「メッシュ」(1980)…天使(ミロン)→後、天使でも悪魔でもない生き物(ミロン)

- 「ルージュ」(1980)…マウルベルチュの「囚われた処女」(ミロン)

- 「ブラン」(1981) …奥さんの替わりの美少年(アンブロワーズ・ブラン)、女の子→後、自分に恋する美少年(鑑定家モリス・シードロ)

- 「春の骨」(1981)…死神(劇作家ジェルダン)

- 「モンマルトル」(1981)… 女性、女友達(ジュジュ、カティ)

- 「革命」(1981)…大恋愛の相手(精神病患者のポール・ローラン)

- 「耳をかたむけて」(1982) …同居人ミロンの話のため特になし

- 「千の矢」(1982)…天使(エトゥアール)

- 「苦手な人種」(1982)…ロック歌手の恋人(ルー)

- 「謝肉祭」(1983)…無性の精霊(オズ)、娼婦(ルシアン)

- 「シュールな愛のリアルな死」(1984)…マルセリーナの娘フランソワーズ(母マルセリーナ、その夫ルビエ、異母兄弟ルイード、メッシュを犯したパジャンらの不良)

このようにメッシュのイメージは男性・中性・女性、天使・死神・精霊と幅広い広がりをみせる。メッシュとしてはその表象されたモノになろうという気はまったく無いといってよく、とりわけ芸術家が彼に魅せられて彼を作品に使いたがるごとに気乗りしなさそうでもある。「春の骨」では終始気恥ずかしそうにしているし、「千の矢」でも作品の完成を見る前に家を出て行ってしまうし、「謝肉祭」でもモデルの辞退を申し出ている。さらに、メッシュは他人の潜在願望を引き出してしまうこともある。よってそれを直視できない人々はメッシュによって崩壊させられることにもなる。「春の骨」において、本当は前妻と分かれたくないがために自殺願望を抱いているジェルダンや(参考画像)、「謝肉祭」において、父親がいかがわしい女装パブで死んだために、自分は真っ当な人間になると固く決意しているものの、少年であるメッシュに欲望をそそられてしまい、自我が崩壊して自殺するルシアン(参考画像)などはそのいい例である。驚くべきことに、これらはメッシュ自身の行動や服装が引き起こした結果ではなく、ただそこに佇むメッシュを見て相手のイマジネーションが喚起された結果として描かれている。そのイマジネーションの元が、受信者側の欲望だというわけだ。

それでも萩尾望都は、執拗にメッシュという存在にイメージを被せ続ける。メッシュが様々な動物のダンスを踊り、ミロンがそれを当てるゲームをする「MOVEMENT Ⅰ」は、何にでも化けるメッシュという存在が端的に表されている。そして、それをちっとも読み取れないミロンとメッシュの関係を描いたもの、ということもできるだろう。ミロンはメッシュに何の役割も演じてもらおうとしない。そういった欲望がないから、唯一メッシュと一緒にいることができる存在なのである。

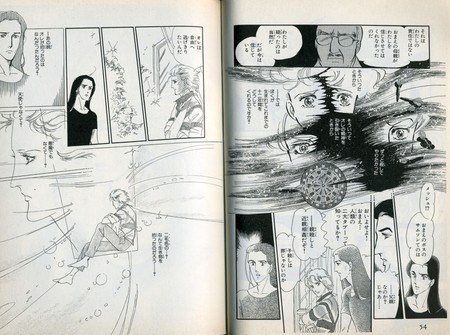

【画像2】

【画像2】

また、このイメージの提出の仕方はある意味エドガー・ポーツネルのそれと鏡写しであるということが出来る。エドガーは、といってもそれはその自身の不死性に起因するものだが、多くのイメージを各所でばら撒き、その痕跡を残し、結局人々は残されたイメージを総合して、人ではないモノ・バンパネラのエドガー・ポーツネルという一人の存在に突き当たる。一方、メッシュは実存する少年として人々の目前にあるにも関わらず、その実体はとても掴みがたく散漫として漂っている。唯一メッシュの本性を理解しているのは、同居人の贋作画家ミロンだ。「…あの晩オレが拾ったのはなんだったんだろう?天使じゃなくて?悪魔でもなくて――?二色毛の―?なんて生き物を拾ったのだろう――?」(vol.1, pp.54-55)ここでミロンが表現する〈なまえのない生き物〉は、メッシュを的確に捉えた表現ということができるだろう。

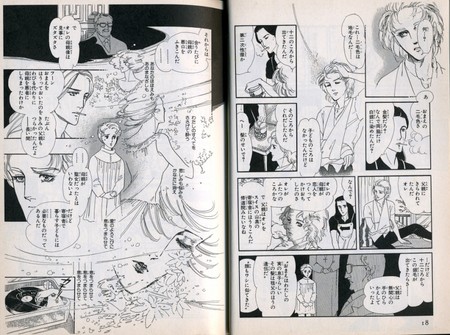

【画像3】

【画像3】

ならば何故メッシュはそのような存在になったのだろうか?それは父親の影響によるところが大きい*1。彼を疎み、スイスの寄宿舎に放り込んでいたのは父・サムソンだ。サムソンはメッシュの母マルシェが男と駆け落ちしたため、メッシュも自分の子ではないと疑っていた。しかし、自分の父と同じメッシュの遺伝が彼に現れはじめた十四の頃、「無関心の手のひら返して」彼にギャングのボスを継がせようとし始める(参考画像)。つまり、彼のメッシュは母を必要とする「寄宿舎の子ども」から「ギャングの跡継ぎ」への彼の外的存在理由の劇的な転換を象徴し、母への一体化を志向する存在から父性を受け継ぐ存在の変化を意味している。それゆえ、メッシュは男性的な性役割をやわらかく回避している。だが、先にも述べたように彼自身が目指すべき明確なイメージを持っているというわけではなく、だからこそメッシュは他人の欲望を写す鏡として存在するのである。髪の“メッシュ”は彼の不確定性の象徴なのだ。

注目すべきは、そんな彼が唯一、〈なりたい自分像〉を認識できるのは、皮肉にもその父親と対峙したときだけである、という点だ。

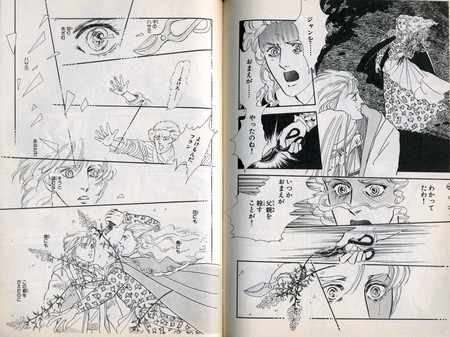

【画像4】

メッシュが作中最も自主的に行動するのがサムソンを殺すための準備である。「父親という名のもとに 支配し拘束し圧殺する 息子という名の奴隷を欲しがってるんだ」(vol.1 p98)と感じているメッシュは、「あいつを殺さない限りオレは人間になれない」(同p110)とすら感じている(裏を返せば、今のメッシュの自己認識は一個の人間ではないことを意味する。それはメッシュのイメージの提出のされかたと合致する)。

このように、普段は主体性のない少年が、父親との反発においてのみその主体性を発揮するというテーマは、これから論じることになる『BANANA FISH』や果ては『新世紀エヴァンゲリオン』にすら見ることが出来、普遍性のあるものということができるかもしれない。ここでは、このように、自らの役割を押し付けようとして反発を引き起こす父親との軋轢を「反抗」と呼ぶことにする。これは大抵「戦闘」を引き起こし、また主人公の〈主体のようなもの〉はその戦闘においてのみ見え隠れする。

父の殺人という自己肯定、母による肯定のための自死

【画像3】を見ていただければわかるように、メッシュは自分を一度は否定し、その後もう一度認めたともいえる父に対して殺意を剥き出しにするのに対し、自分を捨てた母への憧憬のようなものを口にする。一方、殺人に失敗したメッシュ【画像1】は、死んでも父を殺したいという。このように、最初の父殺しエピソード、「メッシュ」と「ルージュ」の二話において既にメッシュの中で不思議な自己矛盾が存在していたことは指摘しておかなくてはならない。といっても、【画像1】の次のページ(参考画像)では、メッシュが本当は父親からの肯定を求めていたのだ、ということがわかるのだが、ここで語られる幼い日のメッシュの姿を見ればわかる通り、彼は十四歳以降の父親の対応を責めているのではなく、それ以前のもはや取り返しのつかない失われた日々を回想している。そしてその解決方法には父親の殺害しかないと思い込んでいるのである。

【画像5】

一方、戦闘によって表れる筈の〈主体のようなもの〉すら、母親の前では音を立てて「瓦解」してしまう。最後のエピソード「シュールな愛のリアルな死」でようやく登場した母・マルシェの為にメッシュが取る行動は、父に対するそれと綺麗な対象をなす。二歳の時以来の再会となる母親は心を病んでいた。そして自分にはフランソワーズという女の子がいると思い込んでいたのだ。そのためにメッシュは女装するのだが、母親には女装だということが見抜かれてしまう。それどころか、メッシュは、母親の為にした女装の所為で村の不良たちに強姦までされてしまう(参考画像)。*1「与えられた役割」(vol.3 p219)を「セリフを決められたしばいをやるみたいに」演じ、強姦までされたメッシュはその悔しさを腹違いの兄にぶつけるが、ここでも何故かその批判は心を病んで夢の中にいる母には到達しない。メッシュはミロンの前で、「人間から生まれたくない あんな女は知らない」とつぶやきもするが、そのような「小さな反抗」は、ラストシーンにおいて、「全て飲み込まれてしまう」。

【画像6】

千のハサミ

切りきざむ ハサミ

あなたが

そうと 望むなら

花にも

鳥にも

魚にも

この姿を変えたのに

たとえば千の死体にも*2

【画像7】

【画像6】、【画像7】において、メッシュの母マルシェは、彼女の謎の勘違いによってメッシュをハサミで殺そうとする。そして、そこでメッシュはその死の夢に同調する。自分を「支配し拘束し圧殺する」とメッシュが表現した父の与える死に対して猛烈な〈反抗〉を示して見せたはずのメッシュは、母親という存在の前では、ほかの人間よりも芸術家よりもよっぽど簡単に、〈自己の不確定性〉を「預けてしまう」。

メッシュは決して母の思い通りのイメージを〈自主的に〉選択していったわけではない。しかし、今まで自分をしっかりと見据えてくれなかった母が、最後の最後で自分の中に見たもの――千の死体――になるために、メッシュは千のハサミに切り刻まれることを受け入れてしまった。メッシュの腹違いの兄の静止と、ミロンの助けによってメッシュに千のハサミが突き刺さることはなかった。メッシュは夢見る少女のままの母のことをこう回想する。その中に、何故メッシュがこのような行動をとったのか(もしくは逃げるという行動を取らなかったのか)のヒントが隠されている。

遠い人──

そして彼女に近づこうとすればするほど

自分自身は見失われていく

人間世界をつなぐ糸は断ち切れて

切れた糸をまきつけて彼女はマユを作っている

遠くで見つめることしかできないあなたがそうと望むなら

魚にも

草にも

娘にも

この姿をかえてもよかったのにそれは愛ではないにしろ

彼女は「人間世界をつなぐ糸は断ち切れて切れた糸をまきつけて彼女はマユを作っている」、「遠い人」として表現され、「彼女に近づこうとすればするほど自分自身は見失われていく」と書かれている。つまり、今まで「与えられる役割」をゆるやかに拒否してきたメッシュは、今回に限り彼女に「近づこうと」した結果、として「自分自身を見失」った、というのである。しかし、同じように役割を与えようとした父親に対しては激しい〈反抗〉を見せたのに対し、彼を少女に仕立て、強姦される要員をも作った母に対しては全く反対の反応を見せたのか、という疑問に答えはない。ここではただ、〈マユを作っている〉母によって、〈自分自身は見失われていく〉という二つの事実、二つの要素が、ポン、と提出されているだけだ。ところが、この二つの要因――私流に言うところの〈認識行為〉の「封印」と〈主体性〉の「封印」――はこれ以降少女漫画においての〈母〉モチーフに大きな影響を及ぼした。そして、その回答、なるしまゆり『少年魔法士』第三部、「パッション・フラワーズ・ブルー」(1999)において一応の解決を見て、萩尾自身の作品『残酷な神が支配する(1992)』の完結(2001)まで実に20年間ベンディングされることになる。

*1:24年組が作中で様々な性越境の実験を繰り返しはじめてから、女性として生きることの難しさから男装する少女の悲劇は幾度か――萩尾望都『雪の子』の自殺した男装の少女エミールや、池田理代子『オルフェウスの窓』で少女であることを隠すために医者を殺したユリウスなど――描かれてきたが、男装する少女に比べて登場頻度の低い女装する少年が、異性装の所為でここまで性的なダメージを受けたのはおそらく初めてではないかと思われる。

*2:言うまでもなくこの“千のハサミ”“千の死体”という表現は、二巻に収録されたエピソード「千の矢」から来ている。「千の矢」では、エトワールという青年による、その美しくもやや無神経な母からの脱出(ひとり立ちのこと)が描かれている。「耳をかたむけて」「千の矢」「シュールな愛のリアルな死」で出てくる現実を捉えられない美しい母親たち、そして「苦手な人種」での自分が人を殺したことすら理解できない美しい姉ポーラなど、萩尾がエッセイでかたった〈清く美しい〉姉のような存在の登場人物たちは、メッシュのテーマの一つでもある。萩尾は70年代、その存在を殺し、乗り越えようとしてきたのだが、今度は逆にそちらに殺人を背負わせ、彼女達の狡さを突く。その〈美しい女〉たちの描写を極端化したのが〈白痴〉のマルセリーナであるのだが……これで一本書けますな、トホホ。

メッシュのラスト――「殺したといいますか生かしたといいますか」とレヴィは言う

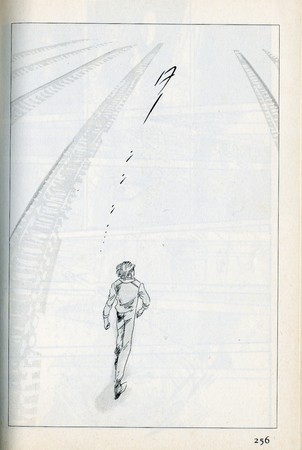

メッシュは〈他者の欲望の鏡〉としての存在を母親の前に差し出し、それを選択するのはメッシュ自身ではなく母だった。そのことで、〈選択権〉とでもいうべき〈自主性〉を「喪失」してしまうことがラストに暗示されている。メッシュは母の再婚相手から、父サムソンにとって血の繋がった子どもはメッシュだけであることを知らされ、心を揺さぶられる。そんな折、パリの駅でサムソンを見かけたメッシュは父のところに駆け寄るが、とりわけ何を語りかけるでもない。そうこうしているうちに、ミロンの乗る列車も、父の乗る列車も発車してしまい、線路の間で立ち尽くすメッシュが描かれて物語は終わる。ここでは、選択を投げ出したメッシュは最早それを回復することはない、ということが“それとない形”で提示されて終わる。つまり、メッシュはまっさらに〈白痴化〉されて放り出されるのである。

萩尾望都『メッシュ』とは、その生い立ちと名前の所為で、単一のアイデンティティを保持できない少年が、父への〈反抗〉の副産物として一度は手に入れかけた自己同一性を、母の前ですべて投げ出し、そして失うまでの物語なのだ。その点において、この漫画は父親サムソンはメッシュを圧殺しながらもある意味で輝かせ――メッシュがサムソンを殺そうと画策した時ほど主体的に行動したことはついぞなかった――、そして、メッシュを産んだはずの母親がメッシュをもう一度殺した、という矛盾を示して終わった。そして、萩尾自身がその矛盾を乗り越えようとしたのが、『残酷な神が支配する』の九年間であったのである。まさか、ゆっくりしているうちになるしまゆりに先を越されるとは思わなかっただろうが――。(つづく)

出典はすべて文庫版を参照しました。

あとがき

とても時間がかかってしまい、文章はメチャメチャ。手直しするたびに崩壊していって死にたくなった。これからもちょくちょく直す。すごい長いし(これでも〈少女〉の話を削ったのでとても短くなっている)、誰が読むの!?と思ってる。タグもわからなくて本当に苦労した。著作権は、研究のための引用ってことでクリアしてることを願ってる。『メッシュ』は完璧な作品で、いまさら言うこともないので、精読という形を取った。好きなエピは「謝肉祭」。ルシアンはその後のメイヤード長官につながってると思うので。早く続きが書きたい。終着点は『少年魔法士』と『残酷な神が支配する』だけど、その前に最低三作品は通らないと駄目。その先もあるし、残酷な〜の精読も必要だな。ああ、何時寝ればいいんだ。最後に、ここまで読んだ人がいたら、本当にありがとう。